0

0

Протоковый рак молочной железы: симптомы, диагностика и современные методы лечения

Протоковый рак молочной железы — одна из наиболее распространённых форм злокачественных опухолей груди у женщин. Этот тип рака развивается в протоках, по которым грудное молоко выводится из железы, и может постепенно распространяться на ткани вокруг. В начале заболевание часто протекает скрытно: образование может быть небольшим, без явного узла, а первые признаки ограничиваются изменениями кожи соска или незначительными выделениями.

Причины и факторы риска протокового рака молочной железы

Протоковый РМЖ развивается из эпителиальных клеток млечных протоков. Точные механизмы трансформации пока до конца не изучены, однако медицина выделяет ряд ключевых факторов, способствующих возникновению опухоли. Понимание этих факторов помогает пациенткам оценивать риски и принимать меры для своевременной профилактики.

Наиболее значимые факторы риска:

- Генетическая предрасположенность. Наследственные мутации повышают вероятность развития РМЖ. Женщины, у которых есть близкие родственницы с аналогичным диагнозом, находятся в группе повышенного риска. В некоторых случаях генетическое тестирование помогает выявить предрасположенность и заранее принять профилактические меры.

- Возрастные изменения. Чаще всего протоковый рак обнаруживается у женщин от 50 лет. С возрастом повышается количество клеточных мутаций и снижается иммунный ответ.

- Гормональные факторы. Продолжительное воздействие эстрогенов и прогестерона (особенно если женщина не беременела и не кормила грудью) может способствовать гиперплазии эпителия протоков. Дополнительные факторы включают раннее начало менструаций, позднее наступление менопаузы и нерегулируемый приём ОК.

- Доброкачественные заболевания. Хронические воспалительные процессы (мастит, эктазия протоков) и доброкачественные новообразования (внутрипротоковые папилломы, фиброаденомы) создают благоприятную среду для трансформации клеток в злокачественные. Пациенткам с такими диагнозами рекомендуется регулярное наблюдение у маммолога.

- Влияние образа жизни и внешние факторы. Ожирение, малоподвижный образ жизни, курение, злоупотребление алкоголем повышают риск развития протокового рака. Также доказано, что длительное воздействие радиации или канцерогенов способно повреждать ДНК клеток молочной железы.

- Влияние сопутствующих заболеваний. Эндокринные нарушения, сахарный диабет и хронические воспалительные процессы косвенно повышают риски за счёт нарушения гормонального баланса и снижения иммунного контроля за атипичными клетками.

Важно понимать, что протоковый РМЖ редко возникает из-за одного фактора. Чаще всего заболевание развивается на фоне сочетания нескольких предрасполагающих условий. Регулярные обследования, внимательное отношение к изменениям груди и соблюдение рекомендаций врача помогают снизить риск и своевременно выявить опухоль на ранней стадии.

Клинические проявления протокового рака молочной железы

Протоковый РМЖ на начальных стадиях часто протекает бессимптомно, что осложняет его своевременное выявление. Знание типичных признаков и внимательное отношение к изменениям состояния здоровья помогают своевременно обратиться к врачу и повысить эффективность лечения.

Основные клинические проявления:

- Основные симптомы протокового рака. Чаще всего заболевание проявляется уплотнением или образованием небольшого узла в молочной железе, который может быть безболезненным на начальном этапе. Пальпируемое уплотнение отличается плотной консистенцией, не смещается относительно окружающих тканей и постепенно увеличивается в размерах.

- Визуальные изменения кожи и соска. Протоковый рак может вызывать заметные изменения кожи вокруг соска и ареолы. Среди наиболее характерных проявлений: покраснение или воспаление кожи, втяжение или деформация соска, образование эрозий, шелушение или сухие корочки, локальное уплотнение ткани под кожей.

- Возможные выделения из соска. Наличие выделений является одним из тревожных симптомов протокового рака. Они могут быть прозрачными, мутными или содержать примесь крови. Даже незначительные кровянистые следы требуют обязательного обращения к маммологу и проведения цитологического исследования.

Отличие протоковой формы от доброкачественных заболеваний и других типов рака

Протоковый рак отличается от фиброаденом, мастита или экземы следующими признаками:

- поражение обычно одностороннее;

- уплотнение или узел ощущается глубже, чем при поверхностных воспалениях;

- изменения соска и кожи сохраняются несмотря на применение противовоспалительных или увлажняющих средств;

- выделения из соска не исчезают самостоятельно и могут усиливаться со временем.

Раннее распознавание этих симптомов позволяет проводить диагностику на этапе, когда опухоль ещё ограничена протоками, что значительно улучшает прогноз и расширяет возможности органосохраняющего лечения.

Диагностика протокового рака молочной железы

Точная диагностика протокового РМЖ является важным этапом успешного лечения. Комплексный подход к обследованию позволяет выявить опухоль на ранней стадии и определить оптимальную тактику.

Первичный этап диагностики включает детальный осмотр и пальпацию груди. Врач оценивает:

- наличие уплотнений или узлов;

- состояние соска и ареолы (деформация, втяжение, выделения);

- изменения кожи (эрозии, покраснение, шелушение);

- состояние подмышечных лимфатических узлов.

Осмотр позволяет заподозрить протоковый рак, но для подтверждения диагноза необходимы инструментальные и лабораторные исследования.

Применяются такие инструментальные методы:

- Маммография — базовый метод скрининга, выявляющий микрокальцинаты, уплотнения и деформации тканей, которые могут указывать на протоковый рак.

- УЗИ молочных желез — используется для оценки структуры тканей, состояния лимфоузлов и выявления подозрительных образований, особенно при плотной железистой ткани, когда маммография менее информативна.

- МРТ груди — позволяет уточнить распространённость опухоли, выявить скрытые очаги и оценить протяжённость поражения протоков, особенно перед операцией или при неоднозначных результатах маммографии.

Лабораторные и морфологические исследования для уточнения диагноза, стадии и особенностей новообразования:

- Биопсия — основной метод подтверждения диагноза. Пункционная, инцизионная или экцизионная биопсия позволяет получить образцы тканей для гистологического анализа. При протоковом раке выявляются атипичные клетки, локализующиеся внутри протоков молочной железы.

- Цитологическое исследование выделений — анализ мазков из соска помогает выявить атипичные клетки даже при отсутствии выраженного узлового образования.

- Иммуногистохимическое исследование — определяет экспрессию рецепторов HER2, эстрогенов и прогестерона, что важно для выбора системной терапии и прогнозирования течения заболевания.

В сложных случаях или при подозрении на метастазы используются КТ грудной клетки и брюшной полости, ПЭТ-КТ и сцинтиграфия костей, чтобы оценить распространённость процесса и активность опухоли.

Лечение протокового рака молочной железы

Терапия протокового рака молочной железы требует комплексного подхода, учитывающего стадию заболевания, морфологический тип опухоли, возраст и общее состояние пациента. Цель лечения — полное удаление или уничтожение опухолевых клеток, предотвращение рецидива и сохранение качества жизни.

Хирургия остаётся основным методом терапии протокового рака. Выбор объёма операции зависит от размера опухоли, её локализации и возможности сохранить ткань молочной железы:

- Органосохраняющие операции (лампэктомия, секторальная резекция) применяются при ограниченных по площади опухолях. Удаляется опухоль с окружающими здоровыми тканями, при этом сохраняется большая часть молочной железы. Обязательно проводится контроль краёв резекции, чтобы убедиться в полном удалении опухоли.

- Мастэктомия — радикальное удаление молочной железы. Показана при крупной опухоли, множественных очагах или невозможности провести органосохраняющую операцию. При необходимости одновременно удаляются регионарные лимфоузлы.

Если есть подозрение на вовлечение лимфоузлов, выполняется сенситинельная биопсия для оценки их состояния. При подтверждённом поражении узлов проводится расширенная лимфодиссекция. Это помогает определить стадию заболевания и выбрать дальнейшую системную терапию.

После органосохраняющей операции лучевая терапия проводится практически всегда для снижения риска местного рецидива. При мастэктомии облучение назначается при высоком риске повторного роста опухоли — например, при положительных краях резекции или множественном поражении лимфоузлов. Современные методы позволяют минимизировать нагрузку на окружающие здоровые ткани.

Также подбирается системное лечение. Схема определяется индивидуально на основе молекулярного профиля опухоли:

- Гормональная терапия — показана при рецептор-позитивных опухолях. Она замедляет рост раковых клеток и снижает риск рецидива.

- Химиотерапия — назначается при агрессивных или высокоинвазивных формах, а также при наличии метастазов.

- Таргетная терапия — используется при HER2-позитивных опухолях для точечного воздействия на молекулы, ответственные за рост раковых клеток.

- Иммунотерапия — применяется в отдельных случаях, особенно при метастатическом процессе.

После хирургического вмешательства предлагаются варианты реконструкции груди — одномоментной или отсроченной, с использованием имплантов или собственных тканей. Важна также психологическая поддержка, физиотерапия и программы реабилитации, которые помогают восстановить эмоциональное и физическое состояние.

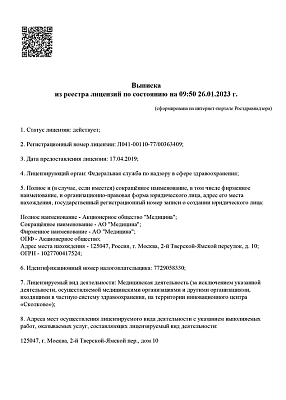

Онкологический центр Sofia предлагает пациентам диагностику и лечение рака молочной железы в соответствии с международными стандартами. В рамках лечения доступны химиотерапия, лучевая терапия, ПЭТ/КТ/

Прогноз при протоковом раке молочной железы

Прогноз при протоковом раке молочной железы во многом зависит от стадии заболевания на момент диагностики, наличия или отсутствия инвазивного компонента, поражения лимфоузлов, а также молекулярного профиля опухоли. Своевременное выявление и комплексное лечение существенно повышают шансы на длительную ремиссию и качество жизни.

Факторы, влияющие на прогноз:

- Стадия заболевания: локализованная опухоль без инвазии имеет более благоприятный исход, тогда как метастатические формы требуют комплексной системной терапии.

- Степень дифференцировки опухоли: хорошо дифференцированные клетки растут медленнее и реже дают метастазы.

- Состояние лимфоузлов: вовлечение узлов снижает выживаемость, увеличивает риск рецидива.

- Молекулярный профиль: наличие рецепторов HER2, ER/PR и других онкомаркеров влияет на выбор таргетной или гормональной терапии и, соответственно, на прогноз.

Пятилетняя выживаемость зависит от стадии и распространенности опухоли.

| Стадия / Тип поражения | Описание | Пятилетняя выживаемость | Рекомендации по наблюдению |

|---|---|---|---|

| Локализованный протоковый рак | Опухоль ограничена тканью груди, лимфоузлы не поражены | 90–95% | Ежегодный осмотр у маммолога, маммография/УЗИ |

| Протоковый рак с инвазивным компонентом | Опухоль прорастает в окружающие ткани, лимфоузлы не поражены | 75–85% | Контроль каждые 6–12 месяцев, маммография/МРТ |

| Локально-прогрессирующая форма | Опухоль прорастает в соседние ткани и поражает регионарные лимфоузлы | 50–70% | Комплексное лечение: хирургия + лучевая/гормональная терапия; наблюдение каждые 6 месяцев |

| Метастатическая форма | Поражение лимфоузлов и/или отдалённых органов | 30–50% | Системная терапия (химио-, гормоно-, таргетная или иммунотерапия); наблюдение каждые 3–6 месяцев |

Часто задаваемые вопросы

Можно ли протоковый рак груди обнаружить на ранней стадии?

Все ли случаи протокового рака требуют удаления всей груди?

Насколько эффективна системная терапия при протоковом раке?

Системная терапия, включающая гормоно-, химио- или таргетное лечение, значительно снижает риск рецидива и повышает выживаемость, особенно при инвазивных или прогрессирующих формах.

Протоковый рак молочной железы — заболевание, прогноз которого можно значительно улучшить при своевременной диагностике и и грамотном лечении. Раннее выявление, точная диагностика и индивидуально подобранная терапия повышают вероятность успешного исхода и помогают сохранить качество жизни.

Источники

- Афанасьева С. С., Попова Т. Н., Жандарова Л. Ф. Особенности морфологической верификации в диагностике рака молочной железы //Саратовский научно-медицинский журнал. – 2008. – Т. 4. – №. 2. – С. 44-47.

- Оксанчук Е. А., Меских Е. В., Фролов И. М. Редкие формы рака молочной железы //Онкология. Журнал им. ПА Герцена. – 2015. – Т. 4. – №. 1. – С. 30-36.

- Сидоренко Ю. С. и др. Проблемы первично-множественных процессов у больных раком молочной железы //Сибирский онкологический журнал. – 2010. – №. 1. – С. 18-22.

Запишитесь на профилактический прием и получите ответ на волнующие вас вопросы о состоянии вашего здоровья.

Получить консультацию можно по номеру +7 (495) 153-49-30